| |

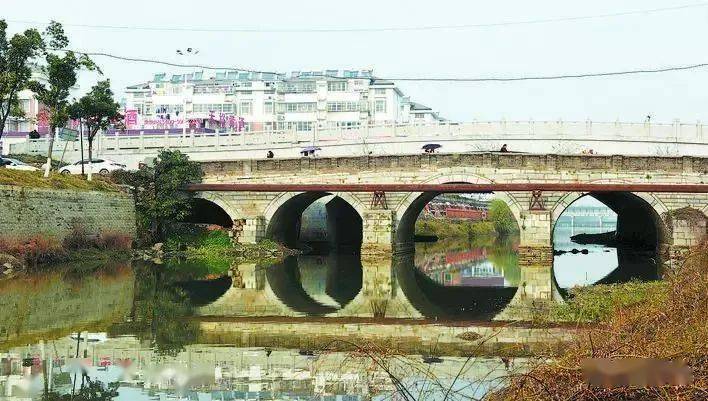

捧檄桥位于庐江县城东门,长百余米,为五孔青石桥,横跨文昌河。庐江知县马骥在重修此桥时,曾在桥下掘得碑石一块,上刻“临仙桥”三字,始得知此桥之古名。

“捧檄桥”之名,乃源于我国历史上著名孝子毛义的故事。毛义,字少节,东汉末庐江人。自幼丧父,母子相依为命。家境贫寒,年少便为他人放牧为生,箪食瓢饮,奉养其母。母病伺候汤药,曾割股疗疾,遂以孝行称著乡里,举为贤良。朝廷得知,送檄文赏封他为安阳县令,为了安慰母亲,毛义迎至“临仙桥”喜接檄文。然时隔不久母亲病逝,朝廷派人专车前来看望,岂知毛义却跪拜于“临仙桥”上,将原赏封安阳县令的檄文双手捧还,“躬履逊让”,不愿为官。葬母后隐居山野。(《后汉书。刘平传序》)毛义有孝行且不贪利禄,世人称道,便改“临仙桥”为“捧檄桥”。

明宣德九年(1434年),时任庐江知县的马骥在重修此桥时,工匠们曾在桥下掘得碑石一块。碑上刻有“临仙桥”三字,自此,世人才知捧檄桥之原名。

清光绪三年(1877年),淮军将领、曾任广东水师提督的吴长庆,回乡捐巨资重修此桥。重修后的捧檄桥,为五孔青石桥。桥身高大雄伟,造型古朴。该桥长46米,宽6.7米,中孔跨度6.3米,桥面两侧饰有石雕栏杆。新桥竣工后,人们在桥头立了一块刻有“捧檄桥”三个大字的石碑,碑的两侧还镌刻着“捧出真心归大隐,檄来强喜慰慈亲”的楹联。

|

|